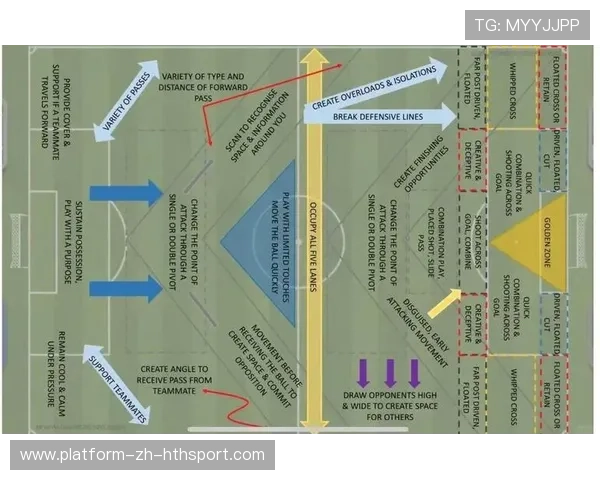

еңЁзҺ°д»Ји¶ізҗғзҡ„иҲһеҸ°дёҠпјҢжҺ§зҗғжҲҗдёәиЎЎйҮҸзҗғйҳҹжҲҳжңҜдҪ“зі»зҡ„йҮҚиҰҒжҢҮж Үд№ӢдёҖгҖӮиҖҢжҺ§зҗғй•ҝзҹӯжү“жі•пјҢдҪңдёәдёҖз§ҚжһҒе…·д»ЈиЎЁжҖ§зҡ„жҺ§зҗғзӯ–з•ҘпјҢеӨҮеҸ—зҗғйҳҹе’Ңж•ҷз»ғ们зҡ„е…іжіЁгҖӮиҝҷз§Қжү“жі•ејәи°ғжҺ§зҗғзҡ„ж–№ејҸвҖ”вҖ”ж—ўжңүиҝҪжұӮй•ҝдј еҝ«йҖҹзӘҒз ҙзҡ„й•ҝжҺ§зҗғпјҢд№ҹжңүз»Ҷи…»дј йҖ’гҖҒзҹӯдј жҺ§зҗғзҡ„зҹӯжҺ§зҗғгҖӮдәҢиҖ…еҗ„жңүеҚғз§ӢпјҢеҰӮдҪ•ж №жҚ®дёҚеҗҢжҜ”иөӣйңҖжұӮдёҺеҜ№жүӢзү№зӮ№еҗҲзҗҶиҝҗз”ЁпјҢжҲҗдёәи¶ізҗғжҲҳжңҜз ”з©¶дёӯзҡ„з„ҰзӮ№гҖӮ

й•ҝжҺ§зҗғпјҢз»ҷдәәзҡ„第дёҖеҚ°иұЎеҫҖеҫҖжҳҜвҖңзЁіжүҺзЁіжү“пјҢйҖҗжӯҘж¶ҲиҖ—еҜ№жүӢвҖқгҖӮеңЁжҜ”иөӣдёӯиҝҪжұӮй•ҝдј еҝ«йҖҹзӘҒз ҙпјҢи®©зҗғйҳҹд»ҘзӣҙзәҝеҶІеҮ»еҜ№жүӢйҳІзәҝпјҢж’•ејҖз©әжЎЈпјҢеҝ«йҖҹжү“з ҙе№іиЎЎгҖӮиҝҷз§Қжү“жі•еҜ№зҗғе‘ҳзҡ„й•ҝдј иғҪеҠӣе’ҢеүҚеңәеҜ№жҠ—иғҪеҠӣиҰҒжұӮиҫғй«ҳпјҢејәи°ғзҡ„еҲҷжҳҜе…ЁеңәжҺ§зҗғж—¶й—ҙзҡ„еҚ жңүзҺҮпјҢйҖҡиҝҮеҝ«йҖҹиҪ¬жҚўе’Ңй•ҝдј пјҢеҜ»жұӮдёҖеҮ»иҮҙе‘Ҫзҡ„жңәдјҡгҖӮ

й•ҝжҺ§зҗғзҡ„дјҳеҠҝеңЁдәҺжңәжў°жҖ§ејәпјҢдёҚжҳ“иў«еҜ№жүӢеӨәж–ӯзҗғпјҢеҗҢж—¶иғҪеҝ«йҖҹжү©еӨ§жҜ”еҲҶе·®и·қпјҢз»ҷеҜ№жүӢж–ҪеҠ еҺӢеҠӣгҖӮ

й•ҝжҺ§зҗғд№ҹеӯҳеңЁйЈҺйҷ©гҖӮй•ҝдј еӨұиҜҜзҺҮеҚҮй«ҳпјҢе®№жҳ“иў«еҜ№жүӢеҸҚжҠўпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁеҜ№ж–№йҳІе®ҲзЁіеӣәгҖҒеҸҚеҮ»иғҪеҠӣејәзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢй•ҝдј жҲ–еӨұиҜҜзӣҙжҺҘеҜјиҮҙеҚұйҷ©иҝӣж”»зҡ„дә§з”ҹгҖӮеҚ•дёҖдҫқиө–й•ҝдј зӘҒз ҙпјҢе®№жҳ“жҡҙйңІзҗғйҳҹеңЁдёӯеңәзҡ„жҺ§зҗғеҢәеҹҹпјҢеҜјиҮҙеңәдёҠиҠӮеҘҸзҡ„иў«еҠЁгҖӮ

зӣёиҫғд№ӢдёӢпјҢзҹӯжҺ§зҗғејәи°ғзҡ„жҳҜз»Ҷи…»зҡ„дј еҜјиүәжңҜгҖӮйҖҡиҝҮдёҖзі»еҲ—зҙ§еҮ‘гҖҒеҝ«йҖҹзҡ„зҹӯдј пјҢе»әз«Ӣиө·дёӯеңәзҡ„жҺ§зҗғдјҳеҠҝпјҢ并йҖҗжӯҘиҡ•йЈҹеҜ№жүӢйҳІзәҝгҖӮзҹӯжҺ§зҗғжӣҙжіЁйҮҚеҢәеҹҹжҺ§еҲ¶е’Ңз©әй—ҙеҲ©з”ЁпјҢзҗғйҳҹйҖҡиҝҮжҚўдҪҚи·‘еҠЁгҖҒиҝһз»ӯдј йҖ’пјҢз ҙи§ЈеҜ№жүӢзҡ„зҙ§йҖјпјҢйҖҗжӯҘжӢүејҖеңәдёҠз©әй—ҙгҖӮеңЁжҜ”иөӣдёӯпјҢзҹӯжҺ§зҗғеёҰжқҘзҡ„иҠӮеҘҸеҸҳжҚўжӣҙдёәзҒөжҙ»пјҢдҫҝдәҺзҗғйҳҹеңЁеҜ№жүӢйҳІзәҝдёӯеҜ»жүҫз©әжЎЈгҖӮ

зҹӯжҺ§зҗғзҡ„дјҳеҠҝеңЁдәҺеҮҸе°ҸеӨұиҜҜжҰӮзҺҮпјҢйҒҝе…ҚдәҶй•ҝдј еёҰжқҘзҡ„иў«еҠЁпјӣжӣҙеҲ©дәҺи°ғеҠЁе…Ёйҳҹзҡ„з§ҜжһҒжҖ§пјҢдҪҝеҫ—зҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„й…ҚеҗҲжӣҙеҠ зҙ§еҜҶгҖӮе®ғйҖӮеҗҲжҺ§еҲ¶жҜ”иөӣиҠӮеҘҸпјҢи®©еҜ№ж–№еңЁжҢҒз»ӯзҡ„еҺӢиҝ«дёӯйҖҗжёҗеӨұеҺ»дҝЎеҝғпјҢеҪўжҲҗеҝғзҗҶдјҳеҠҝгҖӮ

зҹӯжҺ§зҗғ并йқһдёҮиғҪгҖӮе®ғе®№жҳ“еҸ—йҷҗдәҺеңәең°з©әй—ҙе’ҢеҜ№жүӢзҡ„зҙ§йҖјеҺӢеҠӣпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁеҜ№ж–№йҖјжҠўйқһеёёжҝҖзғҲж—¶пјҢзҹӯдј е®№жҳ“иў«ж–ӯиҺ·жҲ–йҖ жҲҗиҠӮеҘҸеҒңж»һгҖӮеҶҚиҖ…пјҢиҝҮдәҺејәи°ғжҺ§зҗғж—¶й—ҙеҸҜиғҪеј•еҸ‘вҖңз•ҸйҰ–з•Ҹе°ҫвҖқзҡ„еҝғзҗҶпјҢеҜ№зҗғйҳҹзҡ„ж•ҲзҺҮдёҺжҲҳжңҜиҪ¬еҢ–зҺҮйғҪжҸҗеҮәдәҶжӣҙй«ҳзҡ„иҰҒжұӮгҖӮ

еңЁе®һйҷ…жҜ”иөӣдёӯпјҢй•ҝзҹӯжҺ§зҗғ并дёҚжҳҜеӯӨз«ӢеӯҳеңЁзҡ„пјҢдјҳз§Җзҡ„зҗғйҳҹеёёеёёдјҡж №жҚ®жҜ”иөӣзҡ„дёҚеҗҢйҳ¶ж®өдёҺеҜ№жүӢжғ…еҶөзҒөжҙ»еҲҮжҚўгҖӮжҜ”еҰӮеңЁжҜ”иөӣеҲқжңҹпјҢд»Ҙй•ҝжҺ§зҗғеҝ«йҖҹжү“ејҖеұҖйқўпјӣиҖҢеңЁжҜ”иөӣдёӯеҗҺж®өпјҢдёәе·©еӣәдјҳеҠҝжҲ–и°ғж•ҙиҠӮеҘҸпјҢеҲҷдјҡйҮҮеҸ–зҹӯжҺ§зҗғзЁіжүҺзЁіжү“гҖӮ

жҖ»з»“жқҘзңӢпјҢжҺ§зҗғй•ҝзҹӯжү“жі•еҗ„е…·зү№иүІпјҢй•ҝжҺ§зҗғд»ҘзӘҒз ҙдёәж ёеҝғпјҢиҝҪжұӮејәж”»еҝ«жү“пјӣзҹӯжҺ§зҗғеҲҷеҒҸеҗ‘жҺ§еңәгҖҒжҢҒд№…жҲҳгҖӮ究з«ҹе“ӘдёҖз§Қзӯ–з•ҘжӣҙдјҳпјҢеҸ–еҶідәҺзҗғйҳҹзҡ„зҗғе‘ҳзү№жҖ§гҖҒжҜ”иөӣзҡ„е…·дҪ“йңҖжұӮпјҢд»ҘеҸҠеҜ№жүӢзҡ„жҲҳжңҜйЈҺж јгҖӮеңЁе®һи·өдёӯпјҢиһҚеҗҲдёӨиҖ…зҡ„дјҳзӮ№пјҢеҲ¶е®ҡеҗҲзҗҶзҡ„жҺ§зҗғзӯ–з•ҘпјҢжүҚиғҪеңЁжҝҖзғҲзҡ„и¶ізҗғжҲҳеңәдёҠз«ӢдәҺдёҚиҙҘд№Ӣең°гҖӮ

д»ҺзҗҶи®әиө°еҗ‘е®һжҲҳпјҢжҺ§зҗғй•ҝзҹӯжү“жі•зҡ„иһҚеҗҲиҝҗз”ЁжҲҗдёәзҺ°д»Ји¶ізҗғзҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮеҫҲеӨҡжҲҗеҠҹзҡ„зҗғйҳҹйғҪеңЁдёҚж–ӯжҺўзҙўиҝҷдёӨз§Қжү“жі•зҡ„з»“еҗҲзӮ№пјҢеҪўжҲҗе…·жңүиҮӘе·ұзү№иүІзҡ„жҺ§зҗғдҪ“зі»гҖӮеҰӮдј иҜҙдёӯзҡ„вҖңtiki-takaвҖқжҲҳжңҜпјҢд»Ҙзҹӯдј дёәеҹәзЎҖпјҢиҫ…д»Ҙеҝ…иҰҒзҡ„й•ҝдј еҸҳжҚўпјҢејәи°ғеңЁжҺ§зҗғдёӯйҖҗжӯҘиҡ•йЈҹеҜ№жүӢйҳІзәҝгҖӮ

е…ҲжқҘзңӢй•ҝжҺ§зҗғзҡ„е…·дҪ“е®һи·өгҖӮеңЁй«ҳж°ҙе№іжҜ”иөӣдёӯпјҢзҗғйҳҹеёёеҖҹеҠ©дёӯеҗҺеңәзҡ„й•ҝдј еҝ«йҖҹеҲҮжҚўиҠӮеҘҸпјҢеҲ©з”ЁеүҚеңәзҗғе‘ҳзҡ„зӘҒз ҙиғҪеҠӣж’•ејҖйҳІзәҝгҖӮй•ҝжҺ§зҗғзү№еҲ«йҖӮеҗҲеҜ№жҠ—йҳІе®ҲеҜҶйӣҶжҲ–еҸҚеҮ»ејәзғҲзҡ„еҜ№жүӢгҖӮеңЁйҳҝж №е»·зҡ„вҖңз“ңејҸи¶ізҗғвҖқдёӯпјҢй•ҝдј зӘҒз ҙе’Ңж–ӯзҗғеҸҚеҮ»зҡ„з»“еҗҲпјҢеұ•зҺ°дәҶй•ҝжҺ§зҗғзҡ„еЁҒеҠӣгҖӮ

зәҜзІ№зҡ„й•ҝжҺ§зҗғд№ҹдјҡеёҰжқҘдёҖдәӣејҠз«ҜгҖӮй•ҝдј зҡ„еӨұиҜҜеҸҜиғҪеҜјиҮҙеҜ№жүӢеҸҚеҮ»еҫ—жүӢпјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁеҜ№ж–№жҠўж–ӯжҲҗеҠҹеҗҺпјҢеҝ«йҖҹеҸҚеҮ»еҸҜиғҪз»ҷиҮӘе·ұеёҰжқҘеҚұйҷ©гҖӮиҝҷе°ұиҰҒжұӮзҗғйҳҹдёӯеңәзҗғе‘ҳе…·еӨҮжһҒй«ҳзҡ„дј зҗғеҮҶзЎ®зҺҮе’Ңе®ҡдҪҚзҗғиғҪеҠӣпјҢеҗҢж—¶еүҚй”Ӣд№ҹеҫ—жңүдёҖе®ҡзҡ„еҶІеҮ»еҠӣгҖӮ

зҹӯжҺ§зҗғпјҢеҲҷејәи°ғжҺ§еңәе’Ңз»Ҷи…»зҡ„й…ҚеҗҲпјҢиҝҷеңЁиҘҝзҸӯзүҷеӣҪ家йҳҹе’Ңдҝұд№җйғЁе·ҙиҗЁдёӯеҫ—еҲ°дәҶжһҒиҮҙдҪ“зҺ°гҖӮзҗғйҳҹйҖҡиҝҮдёҖзі»еҲ—зҙ§еҮ‘зҡ„дј йҖ’дёҺи·‘еҠЁпјҢзүөеҠЁеҜ№жүӢзҡ„йҳІзәҝпјҢйҖҗжӯҘжӢүејҖз©әжЎЈпјҢеҲ©з”Ёз©әй—ҙеҲӣйҖ еҫ—еҲҶжңәдјҡгҖӮзҹӯжҺ§зҗғзҡ„дјҳеҠҝеңЁдәҺжҺ§еҲ¶еҠӣејәгҖҒиҠӮеҘҸжҺҢжҸЎзІҫеҮҶпјҢд№ҹжӣҙе®№жҳ“йҖҡиҝҮи°ғж•ҙжҲҳжңҜеҸҳеҢ–иҝ·жғ‘еҜ№жүӢгҖӮ

дҪҶзҹӯжҺ§зҗғйқўдёҙзҡ„жҢ‘жҲҳжҳҜпјҢеҜ№еңәдёҠз©әй—ҙзҡ„иҰҒжұӮиҫғй«ҳгҖӮдёҖж—ҰеҜ№ж–№еҺӢиҝ«зҙ§еҮ‘пјҢзҹӯдј йҡҫд»Ҙеұ•ејҖпјҢе®№жҳ“йҷ·е…Ҙиў«еҠЁгҖӮзҹӯжҺ§зҗғйңҖиҰҒйқһеҮЎзҡ„жҠҖжҲҳжңҜж°ҙе№іе’Ңзҗғе‘ҳй»ҳеҘ‘пјҢд»»дҪ•дёҖдәәеҮәзҺ°еӨұиҜҜпјҢйғҪеҸҜиғҪеј•еҸ‘ж•ҙдҪ“еҙ©зӣҳгҖӮ

иһҚеҗҲиҝҷдёӨз§Қжү“жі•пјҢеңЁе®һйҷ…жҲҳжңҜеёғзҪ®дёӯпјҢжҲ–и®ёжүҚжҳҜжңҖдјҳж–№жЎҲгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁжҜ”иөӣејҖеұҖйҮҮз”Ёй•ҝжҺ§зҗғпјҢиҝ…йҖҹеҲ¶йҖ еЁҒиғҒпјҢз»ҷеҜ№ж–№ж–ҪеҠ еҺӢеҠӣпјӣйҡҸеҗҺж №жҚ®жҜ”иөӣиҠӮеҘҸйҖҗжӯҘиҪ¬еҗ‘зҹӯжҺ§зҗғпјҢзЁіжүҺзЁіжү“гҖҒйҖҗжӯҘиҡ•йЈҹеҜ№жүӢзҡ„йҳІзәҝгҖӮиҝҷж ·зҡ„зӯ–з•ҘдёҚд»…дё°еҜҢдәҶжҜ”иөӣзҡ„жҲҳжңҜеұӮж¬ЎпјҢд№ҹи®©зҗғйҳҹжӣҙе…·йҖӮеә”жҖ§гҖӮ

зҺ°д»Ји¶ізҗғдёӯзҡ„вҖңзі»з»ҹеҢ–вҖқжҖқжғіпјҢд№ҹжҺЁеҠЁзқҖй•ҝзҹӯжҺ§зҗғзҡ„иһҚеҗҲеҸ‘еұ•гҖӮзҗғйҳҹйҖҡиҝҮжҲҳжңҜжқҝеқ—зҡ„еҲҮжҚўдёҺи°ғж•ҙпјҢе°ҶдёӨиҖ…иһҚдёәдёҖдҪ“пјҢеҪўжҲҗжңүжңәж•ҙдҪ“пјҢжҜ”еҰӮпјҡеңЁжҜ”иөӣдёӯж®өеҲ©з”Ёй•ҝдј еҝ«йҖҹзӘҒз ҙпјҢиҝӣе…Ҙзҹӯдј жҺ§зҗғйҳ¶ж®өе·©еӣәдјҳеҠҝпјӣиҖҢеңЁиў«еҠЁж—¶пјҢйҖҡиҝҮзҹӯжҺ§зҗғжҺҢжҺ§иҠӮеҘҸпјҢеҜ»жүҫеҸҚеҮ»еҘ‘жңәгҖӮ

жңҖз»ҲпјҢжҺ§зҗғй•ҝзҹӯжү“жі•зҡ„жҜ”иҫғдёҚеә”еҒңз•ҷеңЁеҚ•дёҖзҡ„дјҳеҠҝеҲҶжһҗпјҢиҖҢиҰҒд»Һж•ҙдҪ“жҲҳжңҜдҪ“зі»еҮәеҸ‘пјҢзҗҶи§ЈдёҚеҗҢеңәжҷҜгҖҒдёҚеҗҢеҜ№жүӢгҖҒдёҚеҗҢжҜ”иөӣйҳ¶ж®өзҡ„жңҖдјҳйҖүжӢ©гҖӮжҜҸдёҖеңәжҜ”иөӣе°ұеғҸдёҖ幕еӨҚжқӮзҡ„жҲҸеү§пјҢеҗҲзҗҶиҝҗз”ЁиҝҷдёӨз§ҚжҺ§зҗғж–№ејҸпјҢжүҚиғҪи®©зҗғйҳҹеңЁжҝҖзғҲзҡ„з«һдәүдёӯз©ҝжҸ’иҮӘеҰӮпјҢеұ•зҺ°еҮәзңҹжӯЈзҡ„жҲҳжңҜзҙ е…»гҖӮ

и¶ізҗғпјҢж°ёиҝңжІЎжңүз»қеҜ№зҡ„вҖңжӯЈзЎ®вҖқжҲ–вҖңй”ҷиҜҜвҖқзҡ„зӯ”жЎҲпјҢеҸӘжңүдёҚж–ӯзҡ„е°қиҜ•дёҺи°ғж•ҙгҖӮеңЁжңӘжқҘзҡ„жҲҳжңҜеҸ‘еұ•иҝҮзЁӢдёӯпјҢй•ҝзҹӯжҺ§зҗғзҡ„з»“еҗҲе°Ҷ继з»ӯжј”з»ҺеҮәжӣҙеҠ дё°еҜҢеӨҡеҪ©зҡ„зІҫеҪ©华体会зҜҮз« пјҢд№ҹеёҢжңӣжҜҸдёҖж”ҜзҗғйҳҹйғҪиғҪеңЁиҝҷе…¶дёӯжүҫеҲ°еұһдәҺиҮӘе·ұзӢ¬зү№зҡ„жҺ§зҗғе“ІеӯҰгҖӮ